織溫計劃#六燃霜蝠

// 2025-2027 數據織碼 織溫計畫#六燃霜蝠 Tempestry project:The sixth fuel factory and APC bats 圖片 © 林欣怡,2025,Daily Highest Temperature records for 2010,24.80086 120.98608 Hsinchu City 六燃霜蝠溫度數據錨點 1943年新竹六燃建廠 1945年六燃廠房 新竹六燃異辛烷成工廠(來源:二戰工業遺址新竹六燃THEN&NOW) 1959年發現蝠群棲息於大煙囪內 1960年建功國小 左側大煙囪與位於建功國小校園內的大油槽(來源:二戰工業遺址新竹六燃THEN&NOW) 2010年大煙囪內發現霜毛蝠約700隻 霜毛蝙蝠 2010年7月,位於新竹市的日本海軍第六燃料廠-新竹支廠內的廢棄煙囪內部,在偶然的機會被發現有一群蝙蝠群棲息於排渣平臺牆上的夾縫處。(來源:荒野保護協會) 2010頭前溪出海口 頭前溪出海口覓食 新竹霜毛蝙蝠覓食地點涵蓋新竹縣市,西至南寮漁港及頭前溪出海口,東至頭前溪中游段(資料來源:新竹地區霜毛蝠的族群生態與食性研究(II)。圖片:飛虎圖庫) “ temperature + tapestry = tempestry ” 溫度+掛毯=tempestry 《織溫計畫#六燃霜蝠》透過1943、1959、2010三個年度的溫度數據織毯(tempestries),視覺化臺灣霜毛蝙蝠與新竹六燃廠共生的氣候溫度變化。其中三年度的溫度值主要取霜毛蝠六燃棲地與頭前溪出海口覓食兩地點的每日最高溫數據。 《織溫計畫》取徑於「工藝行動主義」(Craftivism)與「溫度掛毯計畫」(The Tempestry Project ),為透過纖維藝術、工藝創作關注氣候正義、環境生態、社會對抗性等政治議題的藝術實踐。「工藝行動主義」由Betsy Greer所倡議,藉由身體編織縫補動作過程中所進行的反身性思考、以及編織作為連結群眾的特質,邀請參與者能在藝術實踐時對話交流社會現象及解決方案。而「溫度掛毯計畫」則是將纖維編織、環境意識與氣候行動融合的數據視覺化編織行動,以特定年份、地點與每日最高溫為數據編織內容,將數據物質化保存。 在2023年新竹地區霜毛蝠的調查報告發現,六燃廠大煙囪附近與竹東霜毛蝠棲所月均溫相似,部分霜毛蝠遷移

植態顯影工作坊

//2024植態顯影工作坊 Phytograms on 35mm film Workshop // 植態顯影工作坊 「Phytograms」由實驗電影導演Karel Doing所開發,藉由植物內部化學物質與底片感光乳劑作用而成的植物圖像。Karel Doing從結構/唯物主義電影理論、生物符號學出發,關注如何由人、技術與植物相互疊韻的無攝影機電影實踐,使植物並非只是一種被動、被攝製的惰性物質,而是可與顯像平面交感的物種。感官實驗室《植態顯影工作坊》將介紹並操作「Phytograms」技術,使植物輪廓態像在底片上曝光成像,作為過程電影的替代攝影實踐。 參與者無需具備電影或攝影技術,歡迎攜帶個人關注的植物進行顯影。材料包括:植物浸泡化學液、35mm底片x30cm(每人)、現場底片沖相材料等。 // 指導主持:林欣怡 國立清華大學藝術與設計系 副教授// 講師:宋佳芸 國立陽明交通大學材料科學與工程學系 研究生// 日期:2024/11/12(二) 13:30-15:30// 地點:國立清華大學藝術與設計學系系館3F.美學沙龍// 名額:8人 // 材料包費用:100元// 主辦:國立清華大學感官實驗室// 協辦:陽明交大文化研究國際中心.國立清華大學藝術與設計學系// 報名連結:https://forms.gle/7MxK3qPsssKuhKfA7 © 林欣怡,港島測影 Kū-káng. HsinChu, 500-600 m, 10.26.24

過程電影: 無攝影機活動影像與生態思考

// 2024-2027 Process Cinema 過程電影 過程電影: 無攝影機活動影像與生態思考 Process Cinema: Cameraless moving image and the Ecological Thought 圖片 © COLOR NEUTRAL by Jenn Reeves 本計畫聚焦在過程電影及無機物在影像手工生產過程中與自然生態關係的高度意識,以及電影製作中的生態問題,包括人類世、氣候變遷和工業廢物等,透過替代性攝影(alternative photographic)工法及可續性底片物質的影像生產,構造出人類意志(手工過程)、非人類行為者(自然物種)和賽璐珞模擬技術(膠片替代)的活動影像系統,進入關注無機物如何和有機物進行電影形式的合作,即電影並非僅為再現敘事場景的影像,而是作為人與環境「合作」的記錄過程。此活動影像系統包括綠色顯影(Green Light-graphy )、生態/氣候書寫(Cli-fi writing)與永續攝影植園(Sustainable Photographic Garden)三路徑構成生態循環,使電影生產過程去人類中心化,轉而關注非人類的生態思考。 // 計畫主持:林欣怡 // 研究助理:蔡岱臻、宋佳芸// 課程:陽明交大「無攝影機實驗電影」(2019)、「超皮層」(2020)「綠色顯影工作坊」(2024)、清大「當代文化講座」(2023)「過程電影」(2024)、「實驗影像」(2024)// 主辦單位|國立清華大學感官實驗室 Sensory Lab NTHU.陽明交大文化研究國際中心 .協辦單位|陽明交大應用藝術研究所 01 Light-graphy 綠色顯影 Light-graphy 綠色顯影工作坊透過自然低污染、可持續性感光材料的成像技藝,關注文化生態與地方物質性考掘。操作「花汁印相 Anthotype」、「葉綠素印相 Chlorophyll printing」與「生物塑料藍曬Bioplastic Cyanotype」三種另類顯影(alternative photography)技術,完成文化生態相關的攝影物件(Photo Object)專題。 © Turmeric Anthotype © Chlorophyll printing & Cyanotype on Mica Slice 02 E

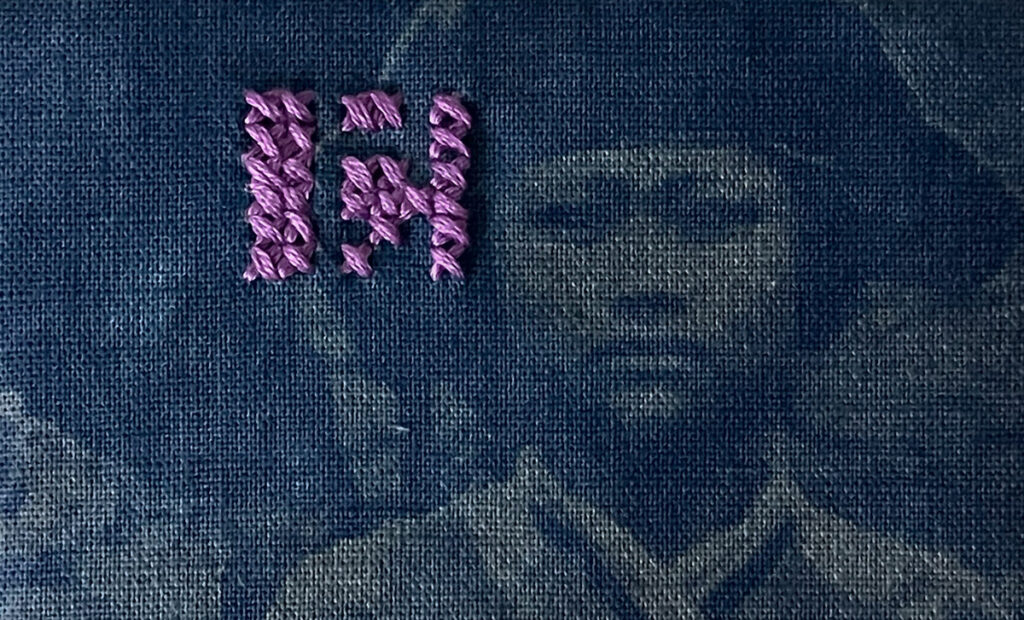

刺碼工作坊

//2024刺碼工作坊 Code Stitch Workshop // 刺碼工作坊 《刺碼工作坊》將介紹如何將個人名字以台灣河洛音的拼音方式轉譯為二進制語碼,再以日本刺子繡(sashiko)的「Hitomezashi 一目刺し」刺法作為隱寫技術(Steganography)繡製於繡布上,透過語言圖像化的文化轉碼,生產交織著數位語言、地方語言、物質語言的異文化儲存介面,參與者將製作出個人姓名的刺碼作品。這些數據織物是文化意義、物質材料、身體經驗交互編碼的文化技術,由人與材料交互作用構成,同時形成可索引訊息意義的文化永續網絡。 // 主講:林欣怡 國立清華大學藝術與設計系 副教授// 日期:2024/6/23 14:00-16:00// 地點:新竹市鐵道藝術村.多功能教室// 名額:12人 // 材料包費用: 免費// 主辦:王道銀行教育基金會// 協辦:新竹市政府.國立清華大學.智邦藝術基金會.新竹市鐵道藝術村// 報名連結:名額已滿 // Hitomezashi 一目刺し 隱寫術 刺子繡隱寫術源於數學家Katherine Seaton於Mathematical specification of hitomezashi designs 所倡議的數學刺子繡法,透過使用二進位字母表中的單字語法以及二元/對偶性(duality),將日本傳統刺子繡以二元編碼的方式創造圖形。「Hitomezashi 一目刺し」(一針刺子繡)的二元性表現在由縫製織物時的兩種針腳(直/橫)所形成的互補圖案中,將文字數據化後隱寫為可編碼的圖案。 Seaton, K. A., & Hayes, C. (2023). Mathematical specification of hitomezashi designs. Journal of Mathematics and the Arts, 17(1–2), 156–177. https://doi.org/10.1080/17513472.2023.2187999 // 語言數據視覺化 螢幕中的語言數據顯示了訊息意義,但並非可觸的視覺資料。而針跡織物是用意義、物質和身體經驗進行可觸性編碼的「儲存裝置」。如同亞馬遜河沿岸的原住民西皮波族(Shipibo)的刺繡織品上的幾何圖案,是傳播藥用植物吟唱歌曲所翻譯而成的「樂譜」,透過織物上的刺繡圖案

軟電影 : 超級剪接與資料庫美學

2022 跨文化電影核心課程 軟電影 : 超級剪接與資料庫美學 Soft Cinema : Supercut and Database Aesthetics 圖片 © Nguyễn Trinh Thi – Everyday’s the Seventies, 2018 〈軟電影:超級剪接與資料庫美學〉關注數位媒體技術如何改變了當代視覺文化的符號結構,以馬諾維奇的「軟電影」(soft cinema)作為核心,探討電影技術、資料庫美學與數位詩學相關的問題意識。同時平行傑佛瑞蕭(Jeffrey Shaw)所倡議的〈未來電影〉(future cinema)美學命題,再探電影語言與數位技術、放映介面以及敘事轉譯 的多重關係,藉此進入當代「超級剪接」(supercut)的蒙太奇語言的探測。讀本部分由課程教師進行導讀,另外將安排兩場「Soft : Doc 影研會」,以越南導演阮純詩作品作為放映影片,進行超級剪接美學關鍵字小組討論。 本課程主要以生產個人「超級剪接」作品與放映為主,修課同學需自選一主題(電影導演作品、不同電影中的單一主題等)完成15分鐘以內的超剪錄像並發表。 讀本選介 week 1-3 軟電影:資料庫導航Soft Cinema: Navigating the Database 結合軟體、錄像檔案與即時生成,軟電影透過使用者定義影像敘事,以及資料庫美學組裝的realtime電影語言。 http://manovich.net/content/04-projects/155-soft-cinema/soft-cinema-catalog.pdf© Lev Manovich and ZKM, 2002-2003 Soft Cinema軟電影 圖片來源 © Lev Manovich 超剪作品 © Jacob T. Swinney , FIRST AND FINAL FRAMES 第一幕與最後一幕 https://vimeo.com/122378469 Soft : DOC | SUPERCUT Week 4-7 超級剪接錄像作品討論 揀擇5個超剪關鍵字進行導演作品的視覺分析 https://vimeo.com/233754252 超剪作品 © Jacob T. Swinney , Darren Aronofsky’s Extreme Close-Ups

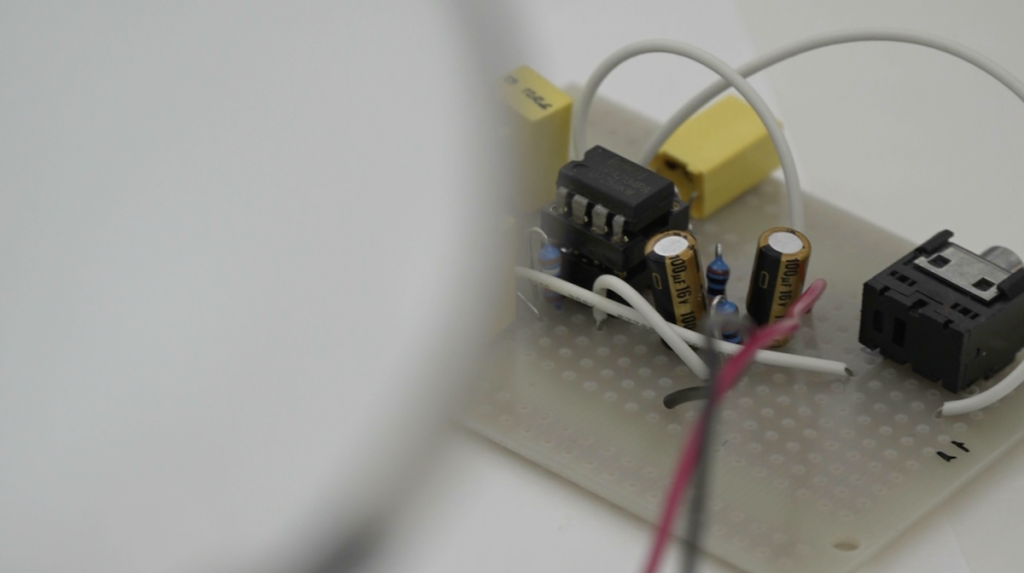

突觸聲步:城市電磁波疊韻、與再作用媒體

2022.Feb 聲步核心課程 突觸聲步: 城市電磁波疊韻與再作用媒體 Synapse Soundwalking: Urban Electromagnetic Refrain Sound and ReFunct Media 聲音藝術家克利斯汀娜.庫碧詩(Christina Kubisch)自七〇年代末開始研究電感應。2003年她開始了著名的《電子漫步》( Electric Walk )裝置與行走作品,觀眾戴著特製的耳機,捕捉聆聽環境周圍發出的電磁波聲響:城市燈光系統、無線通訊系統、雷達系統、防盜安全系統、監控攝影機、手機……無所不在。 此次新媒體藝術研究專題將圍繞著城市基礎設施電磁波聲響的探測、城市「中域/環境」(milieu)中聲音事件的捕捉,以及城市建築中「自然/生物」音聲的尋訪紀錄,三種聲線疊韻/疊歌/副歌(Refrain)為個人小型聲音數據庫。 我們會有〈電磁波聲響採集模組工作坊〉教學,參與者完成模組後以此物件為作品核心,透過「再作用媒體」(ReFunct Media)的偶發配組,發展為可以在城市行走觸發聲音的具身物件,以此物件作為聲響探測的「突觸」(Synapse),在城市中探測、聲步、疊韻、共譜。 課程將以三階段進行:「電磁波聲響採集工作坊」與「再作用媒體理論」、個人聲步實踐、聲音數據庫疊韻與突觸物件發表 https://vimeo.com/750879219 讀本#1 千高臺|1837 : 疊韻1837: Of the Refrain “「漂移(erre)之線」,連同種種不同的環、結、速度、運動、姿態和聲響。…它是界域性的,是一種界域性的配置…編碼與轉導,就是一個環境充當另一個環境的基礎方式…節奏就是環境對於混沌的回應,混沌和節奏的共同之處,就是他們都是「居間性的」—介於兩個環境之間,節奏—混沌或混沌界(chaosmos)….從無機物到有機物、從植物到動物、從動物到人類的突變之間…正是在此種居間狀態中,混沌生成為節奏。” 在《千高臺》中題為〈疊韻〉的章節伊始,德勒茲與瓜塔里以黑暗中孩童哼歌來說明疊韻的構成:一個秩序或內部的點、可控範圍、朝向外部的漂移之線。透過這三個要素,疊韻構成「領域」,此界域透過自身的姿態運動構成。 .Gilles Deleuze Fe

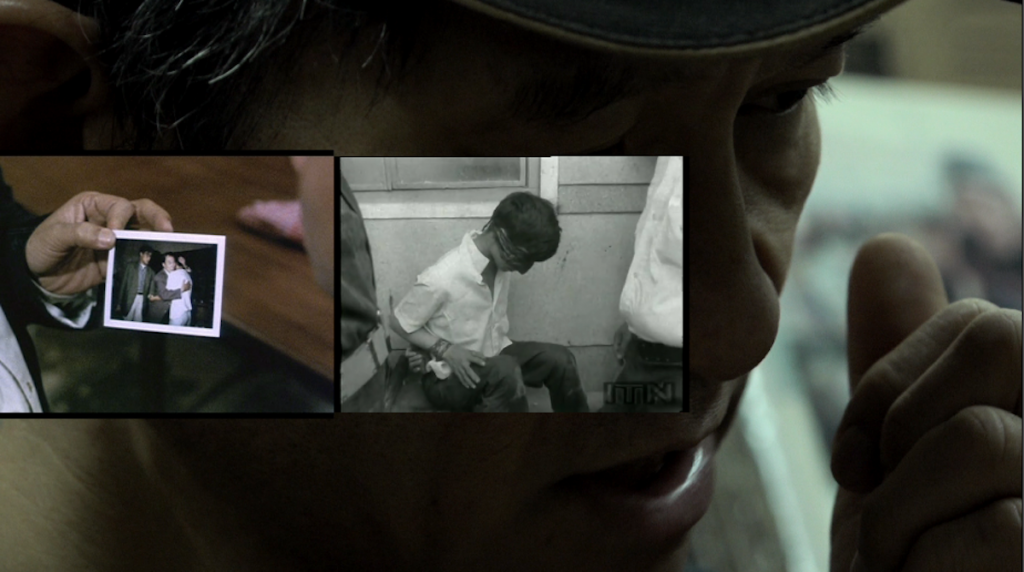

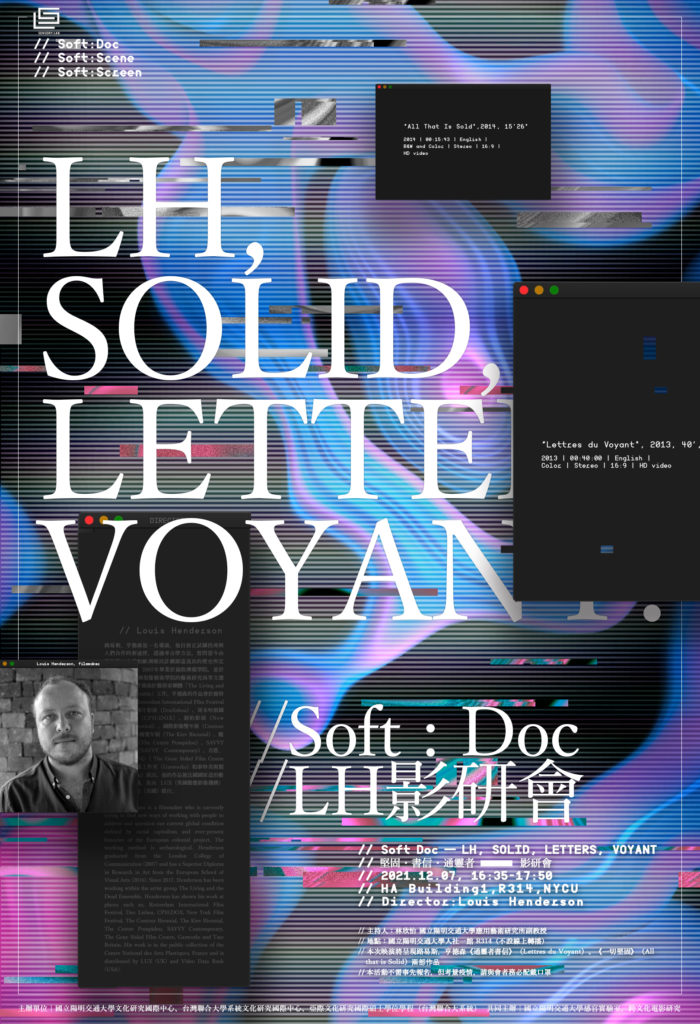

// 影研會|Louis Henderson // Soft:Doc — LH, SOLID, LETTERS, VOYANT 堅固・書信・通靈者

// Soft:Doc 影研會系列活動 // Louis Henderson // Soft:Doc // LH, SOLID, LETTERS, VOYANT 堅固・書信・通靈者 // 放映導演:Louis Henderson © Louis Henderson, Lettres du Voyant, 2013 // Soft:Doc // 軟紀錄片 // LH, SOLID, LETTERS, VOYANT — 堅固・書信・通靈者 影研會 // 放映導演:Louis Henderson // 放映導演:Louis Henderson // 主持人:林欣怡 國立陽明交通大學應用藝術研究所副教授 // 時間:12/07(二)16:35–17:50 地點: 國立陽明交通大學人社一館 R314(不設線上轉播) // 本次映演將呈現路易斯.亨德森《通靈者書信》(Lettres du Voyant)、《一切堅固》(All that is Solid)兩部作品。 // 活動不需事先報名,但考量疫情,請與會者務必配戴口罩。 // 通靈者書信(Lettres du Voyant) 2013 | 00:40:00 | 英文 | 彩色 | 立體聲 | 16:9 | HD video 「奪回從我們身上偷走的黃金,這是我們行動的目標。」 《通靈者書信》是一部關於迦納通靈術和當代科技的「劇情紀錄片」(documentary-fiction),試圖揭示一種混合了巫毒術、名為「Sakawa」的網路詐騙真相。《通靈者書信》將詐騙者的故事追溯至迦納的獨立時期,視「Sakawa」為一種反新殖民的抵抗形式,這部電影以穿過數位化礦道的網路旅行為手段,將觀眾帶領至電影中的每個現場,例如:金礦、電子垃圾場、巫毒儀式或迪斯可舞會。劇中一名角色透過朗讀他寄給導演的書信,述說關於迦納、黃金和技術的殖民歷史。 “To take back the gold that was stolen from us – this is the object of our actions.” Lettres du Voyant is a documentary-fiction about spiritism and technology in contemporary Ghana that attempts to uncover

螢幕紀錄片

2021 [ 跨文化電影 ] 核心課程 雲端糾纏:桌面/螢幕紀錄片作為方法Screen- Image – Flow:Desktop/Screen Documentary as Method 授課教師 ━━━ 林欣怡 // 跨文化電影:依物、纏結物件、影像物質流 // Intercultural Cinema:Depend on Things, Entangled Objects, Image-Matter-Flow// Database, Manovich. Entangled Image, Interwoven, The Skin of the Film, Desktop Documentary, Computer Screen Film, Louis Henderson, Kevin B. Lee, filmscalpel, Found Footage// 數據資料庫、馬諾維奇、糾纏影像、交織、電影的皮膚、桌面紀錄片、電腦螢幕電影、電影手術刀、拾得影片、路易斯.韓德森、凱文李// Harun Farocki: The Counter-Image 、哈倫法羅基、對抗影像、高達 Godard、對抗電影、彼得沃倫 Peter Wollen// ICCS文化研究國際中心計畫 // 離散(Diaspora)、混雜(Hybridity)、反影像(Counter-Image)// 相關連結:螢幕學:螢幕物性、表面深度,2019、實驗影像,2019、Net.Readymade 網路現成物,2012 線的生命 The Life 0f Line 每一種關係是「交織」軌跡網格中的一條線, 而非網絡中「相互連接」的節點。 Far from connecting points in a network, every relation is one line in a meshwork of interwoven trails. Tim Ingold 桌面紀錄片(Desktop Documentary)為新媒體導演Kevin B. Lee以及其芝加哥藝術學院的同事所倡議的電影實踐,「以螢幕捕捉技術將電腦螢幕視為攝影機鏡頭,桌面紀錄片試圖描繪和質疑我們透過電腦螢幕探索世界的方式。」[註1] 桌面紀錄片延續了「拾得電影」(Found Footage Film)的血統,將已存在的影像

無攝影機實驗電影工作坊

2019 [ 跨文化電影 ] 課群 無攝影機實驗電影工作坊 Cameraless Film Experimental Filming Workshop https://vimeo.com/533378409 // 工作坊講師:林欣怡 // 攝影剪接|林欣怡.音樂|Lim Giong 提供 // 片尾影像|柯祖皓.工作坊助教|柯祖皓 ╳ 沈昕皜 // 工作坊日期:2019.09 – 2020.01 // 參與者:江安淇.沈君怡.黃育上.李岱霓.張莉崴.陳玟瑄.張懿. 柯祖皓.黃郁晴.沈昕皜.梁佑謙.劉穎靜.葉家瑜.柯亦馡.張虔惠 // 相關連結:實驗影像、觸覺映寫.未至記憶 實驗電影作者布拉哈格(Stan Brakhage) 在《Mothlight》(1963)作品中收集了蛾的翅膀和花瓣,壓在16mm底片上,直接投影。他完全避開了「攝影」,以以繪畫、刮擦、直接在底片上塗繪等方法進行影像創作。無論是直接繪製動畫(Drawn-on-film animation)或者無攝影機電影(Cameraless Film)等手工電影生產手法,都具備布拉哈格所說「你看到自己在看,你正在看到自己看待表達自己機制」的影像性格。「無攝影機實驗電影工作坊」透過直接在35mm的佚失膠片(found footage)上破壞、塗抹、轉印、腐蝕等技術,直接處理影像的物質性與敘事,並將所有參與者的膠片接合成一部短片,以35mm手搖放映機放映播放。